当クリニックで利用している検査機器について

当クリニックで利用している検査機器について、ご紹介いたします。

診察室

スリットランプマイクロスコープ(タカギセイコー・700GL)

細い帯状の光を目に当て、前眼部から眼底までの状態を詳細に観察することができる双眼実体顕微鏡です。

目の表面の異常の他、網膜症・緑内障・白内障などの様々な疾患を診断する際に使用します。

ポータブルスリットランプ(興和・SL-19)

手持ち型のスリットランプです。

車いすの方や小さなお子様が移動することなく診察をする事ができます。

単眼倒像鏡(ナイツ・BS-Ⅲ LED)

眼底(目の奥)を診察する際に使用します。

専用のレンズを用いることで、目の奥にある網膜や視神経などを観察する事ができます。

双眼倒像鏡(ハイネ・オメガ600)

眼底を診察する際に使用します。

双眼により網膜や視神経を立体的に捉え、病態をより正確に把握する事ができます。

手持ち眼圧計(アイケア・IC100)

眼圧(眼球にかかる圧力)を計測する際に使用します。

手持ち型のため、車いすの方や小さなお子様が移動することなく検査をする事ができます。

明検査室

マルチファンクション・レフラクトメーター(トーメー・MR-6000)

近視・遠視・乱視の屈折検査や眼圧の測定、角膜の精密な形状をこの一台によって検査する事ができます。最新の器械のため素早く測定ができます。一般の視力検査や眼鏡・コンタクトレンズ処方時は勿論、オルソケラトロジーの適応検査・定期検査では角膜形状解析を行うなど、眼科において必須の検査器械です。

スペキュラーマイクロスコープ(ニデック・CEM-530)

角膜の透明性を維持する角膜内皮細胞の数・大きさ・形を測定する装置です。

この細胞が減少すると見え方に影響が出てくることがあるため、白内障手術の術前・術後やコンタクトレンズ処方時に使用して、事前にその情報を知ることができます。

マルチファンクション・トポグラフィー(トプコン・MYAH)

眼軸長(角膜から網膜までの眼球の長さ)測定と角膜形状解析を一度に行う装置です。

特に学童期における近視の進行は、主にこの眼軸長が伸びることで引き起こされるため、近視進行抑制治療(オルソケラトロジー・リジュセアミニ点眼液)を行う際に毎回測定して眼軸長の変化をグラフ化し、近視の進行の状況を目で見える形でお知らせすることができます。

液晶視力表(ニデック・SC-1600)

視力検査に使用します。

一般的に用いられる「C」の文字(ランドルト環)の表示だけでなく、絵や数字などの視標も表示できるため、お子様にもご安心して検査を受けて頂けます。

オートレンズメーター(ニデック・LM-7P)

眼鏡の度数を計測する装置です。

装置に眼鏡をのせるだけで、近視・遠視・乱視の度数や、遠近両用レンズの加入度数を計測する事ができます。

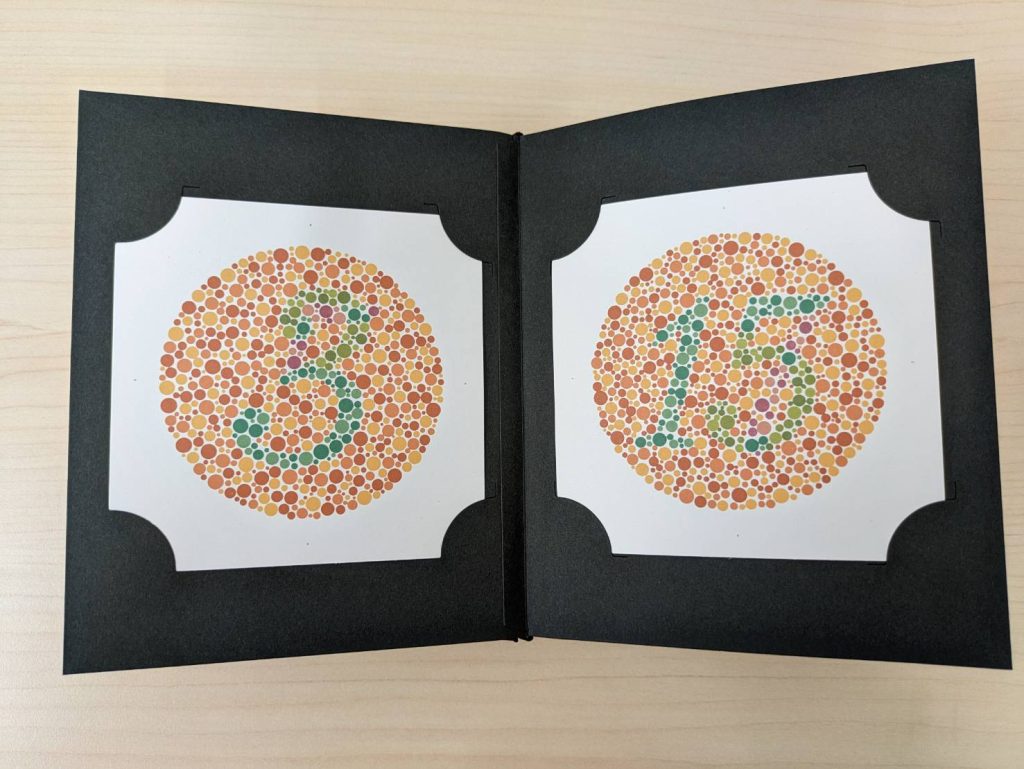

石原式色覚検査(はんだや)

小中学校の学校検診で色覚異常の疑いを指摘されたり、健康診断で色覚検査が必要な方もご案内できます。この2種類の色覚検査が標準的に行われる検査です。

色覚検査器 パネルD-15(ルノー)

強度色覚異常者を正常者及び中等度以下の異常者と区別する検査です。

15個の色票を固定色票を基準として似ている順に並べていただきます。

ランドルト環単独指標

小さなお子様にハンドルをお持ちいただき、同じ向きにできるかどうかで視力を測定することができます。

プリズムバー (ルノー)

斜視の検査・プリズム入り眼鏡処方時に使用します。

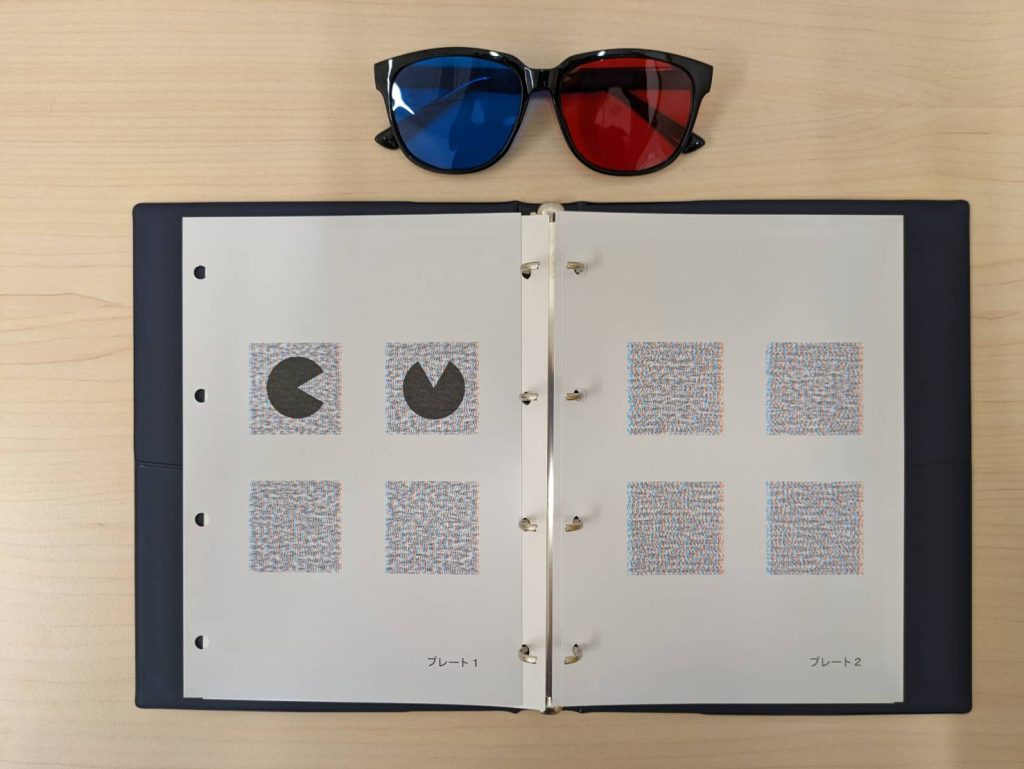

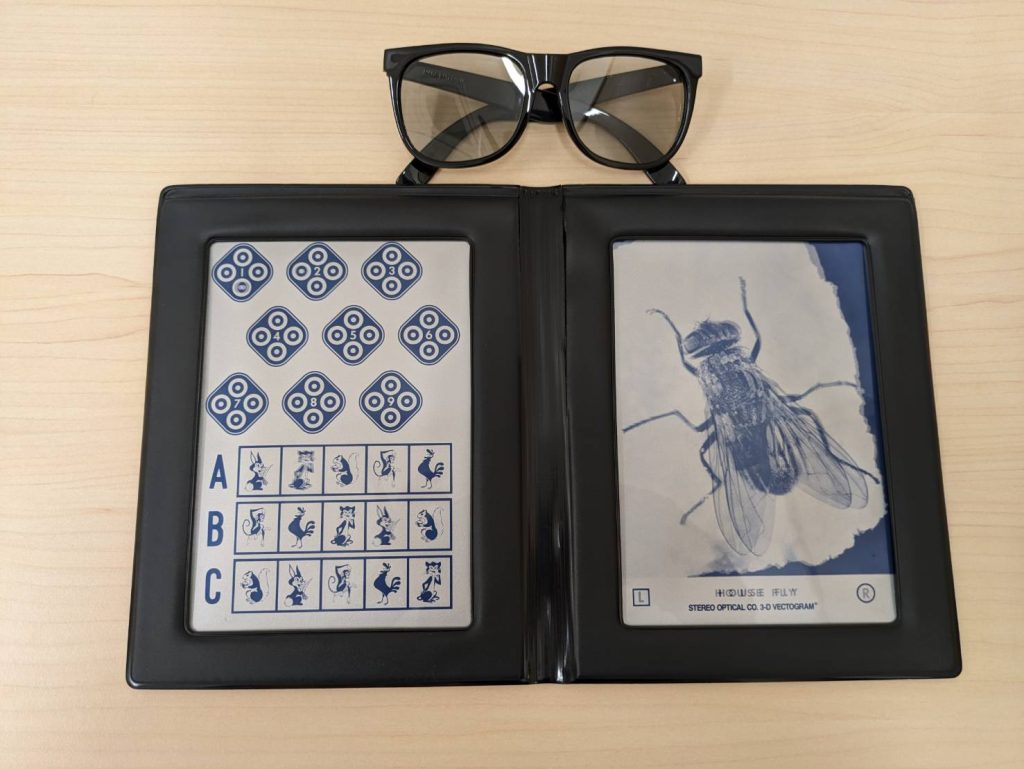

ステレオフライテスト(ステレオオプティカル)/JACOステレオテスト(テイエムアイ)

“3Dの飛び出す絵本”を専用の眼鏡をかけて立体視の検査を行い、両眼視機能を測定します。

3~4歳のお子様から検査が可能になります。

弱視の発見につながることがあり、また弱視治療中の改善度の評価としても使用します。

一般的な3歳児検診では行われないため、視力が最も成長する3歳~5歳までに一度は受けて頂くと良い検査です。

暗検査室

スポットビジョンスクリーナー(ウェルチアレン)

弱視予防のための視力・眼位のスクリーニング検査に使用します。

音や光で小さなお子様の気を引きつけながら、カメラ撮影をする要領で行います。通常の屈折検査の器械と同レベルの信用性があり、屈折異常や斜視・弱視の早期発見に有効です。

1歳頃のお子様から検査可能です。

光干渉断層計(OCT)+眼底カメラ(トプコン・Maestro2)

網膜や視神経の断層画像を撮影するOCTと、眼底を撮影する眼底カメラが一体となった装置です。前眼部の断層像も同時に撮影できるので、隅角の状況も詳細に把握することができます。網膜・黄斑部疾患の有無やその詳細が一目瞭然でわかり、また、緑内障の早期発見もできるので、非常に画期的な機器です。現代の眼科医療において必須な機器といえます。

ハンフリー自動視野計(カールツァイス・ハンフリーフィールドアナライザーⅢ)

視野(見える範囲)をコンピューター形式で測定する装置です。

検査をする事で緑内障の早期発見につながる他、搭載されている視野解析プログラムにて、緑内障の経過を詳細に把握することができます。緑内障だけでなく、頭部疾患による視野欠損の経過観察にも使用します。身体障害者手帳申請時に必要になる検査です。

ゴールドマン型動的視野計(タカギセイコー・MT-325UD)

視野(見える範囲)を検査員と一緒に1点ずつ確認しながら、患者様のペースに合わて測定できるように検査員側が主導で行うタイプの視野計です。

より広い範囲の測定が可能で、緑内障や脳疾患による視野異常を検査する事ができます。

ご高齢の方や上記の自動視野計の検査を受けるのが難しい方にはこちらの視野検査をご案内しております。身体障害者手帳申請時に必要になる検査です。

網膜レーザー光凝固装置(エレックス・Integre Pro)

目の奥の網膜にレーザーを照射して治療を行う装置です。

糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、網膜細動脈瘤、網膜裂孔、網膜剥離の早期型、急性緑内障発作、などのように早急な治療が必要な場合に使用します。

中等度の波長の黄色い光で照射するので、網膜に優しくより低い出力で治療ができるため、従来の痛みを軽減することができ、患者様の不快感をより軽減できる設計になっています。